L’unità di ricerca “Ecologia Applicata e Telerilevamento” svolge attività sperimentali nel campo dell'ecofisiologia vegetale e del telerilevamento centrate sull’analisi delle comunità vegetali.

La vegetazione ha un ruolo fondamentale nella struttura e funzionamento degli ecosistemi. La quantificazione dei diversi facet della biodiversità (tassonomico, funzionale e filogenetico) è essenziale per il monitoraggio delle comunità vegetali e per stimare la loro risposta agli effetti dei cambiamenti climatici. Generalmente, tali facet sono quantificati attraverso campagne di campionamento, che spesso sono costose in termini di tempo e risorse e limitate spazialmente. I recenti progressi tecnologici nel campo del telerilevamento rappresentano una valida alternativa ai tradizionali metodi di campionamento, in quanto recenti studi hanno dimostrato la possibilità di stimare la diversità tassonomica, funzionale e filogenetica attraverso l’analisi di immagini (sia multi- che iper- spettrali) telerilevate da satellite o da drone.

Il gruppo di ricerca si occupa principalmente di:

- Studio delle relazioni tra tratti funzionali morfo-anatomici e fisiologici delle comunità vegetali;

- Analisi, monitoraggio e quantificazione della diversità tassonomica, funzionale e filogenetica delle comunità vegetali attraverso l’analisi di immagini telerilevate da satellite e da drone;

- Stima di diversi parametri funzionali a livello di individuo e di comunità attraverso l’analisi di immagini ad altissima risoluzione telerilevate da drone in esperimenti controllati;

- Monitoraggio da remoto dei sistemi agro-forestali

L'uso di strumenti di telerilevamento, sia satellitare che aereo, consente la misura della risposta spettrale delle comunità vegetali a diverse scale spaziali e temporali. Il recente sviluppo del telerilevamento prossimale utilizzando piccoli droni (SAPR) ha aperto nuove prospettive per lo studio della biodiversità, e in particolare per la quantificazione dei diversi facet della vegetazione. Sulla base delle immagini ad alta risoluzione spaziale, radiometrica e spettrale acquisite da un drone o da un satellite è possibile ottenere informazioni sulla vegetazione molto dettagliate, includendo anche aree non facilmente raggiungibili. Con particolari sensori montati su satelliti e droni è possibile acquisire immagini multispettrali ed iperspettrali che forniscono importanti informazioni per l’analisi ed il monitoraggio della vegetazione.

L’obiettivo dell’unità di ricerca è quello di approfondire la conoscenza rispetto agli aspetti tassonomici, funzionali e filogenetici delle comunità vegetali attraverso un approccio interdisciplinare integrato di lavoro sul campo e telerilevamento, dalla scala di individuo a quella di popolazioni e comunità vegetali fino a quella del paesaggio.

Le principali linee di ricerca attualmente riguardano:

1. Integrazione dei tratti funzionali idraulici nei principali trade-off tra tratti funzionali descrittori delle diversità funzionale delle comunità vegetali

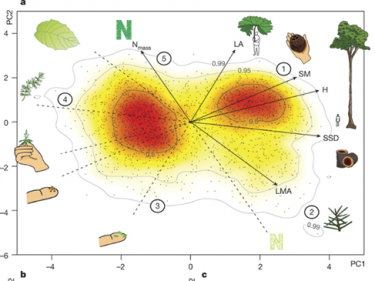

Uno dei principali obiettivi nello studio della diversità funzionale delle comunità vegetali è quello di comprendere le relazioni (o in inglese, trade-off) fondamentali tra i tratti funzionali che sono alla base delle strategie ecologiche delle piante. Diversi trade-off sono stati descritti nel "Leaf Economic Spectrum" (LES), che ha permesso di distinguere le specie secondo il gradiente “acquisitivo-conservativo”. Secondo il LES è possibile distinguere tra specie con una strategia conservativa (cioè che investono più risorse nella costruzione delle foglie, che risultano più durature a discapito di una crescita più lenta) vs specie con una strategia acquisitiva (cioè con una crescita più veloce grazie ai ridotti per la costruzione delle foglie, che però risultano più vulnerabili quando le condizioni di crescita non sono ottimali). Tuttavia, in questo tipo di analisi sono stati generalmente considerati solo i tratti funzionali legati all’uso e acquisizione del carbonio e dei nutrienti, mentre i tratti funzionali idraulici (legati cioè alla resistenza all’aridità e all’efficienza di uso dell'acqua) sono stati scarsamente inclusi in studi su larga scala. In quest'ottica, nel nostro laboratorio abbiamo avviato una serie di studi in diverse aree caratterizzate da diverse condizioni ambientali (dalle dune costiere alle zone umide dell'Italia centrale e nord-orientale) in cui sono stati misurati i tratti del LES, i tratti idraulici e delle venature fogliari sulle specie vegetali più abbondanti. L'obiettivo principale è quello di evidenziare se i tratti legati all'acqua descrivano un asse di variazione indipendente da quello descritto dal LES nello spazio multidimensionale generato dai tratti funzionali. Le nostre analisi suggeriscono che i tratti relativi alla resistenza all’aridità e all'efficienza idraulica delle foglie potrebbero catturare informazioni aggiuntive per descrivere gli spazi funzionali alla base delle strategie ecologiche delle piante.

Fonte: Diaz et al. 2016 Nature

2. Studio della relazione tra diversità tassonomica, funzionale e spettrale delle comunità vegetali

Negli ultimi decenni i cambiamenti climatici hanno subito una rapida accelerazione, con effetti negativi sulla società umana e sugli ambienti naturali, soprattutto quelli più dinamici. Per questo motivo, analizzare e quantificare la composizione tassonomica e funzionale delle comunità vegetali è fondamentale per monitorare gli effetti dei cambiamenti climatici sul funzionamento degli ecosistemi. Generalmente, è necessario programmare attività di campo per quantificare la diversità tassonomica e funzionale di una o più comunità. Tuttavia, le attività di campionamento sono spesso costose e possono richiedere molto tempo per essere completate. Come approccio alternativo, il telerilevamento potrebbe consentire di ottenere preziose informazioni sulle comunità vegetali e sulla loro composizione funzionale, a partire dall’analisi di immagini multi- e iper- spettrali ottenute tramite satellite o drone. Le principali attività del nostro gruppo di ricerca sono mirate allo studio delle relazioni tra diversità tassonomica, funzionale e spettrale attraverso studi in condizioni controllate e studi in campo a diversa scala spaziale (da quella di singole comunità a interi ecosistemi).

Di seguito sono riportati i principali progetti attivi:

2.1 Esperimenti controllati per stimare i tratti funzionali legati all’uso e utilizzo delle risorse di specie arboree attraverso immagini multi- e iper- spettrali ottenute da drone

L’utilizzo delle tecniche di telerilevamento potrebbe rivoluzionare la capacità di quantificare la biodiversità nello spazio e nel tempo. Un numero crescente di studi ha esplorato l'applicabilità delle tecniche di telerilevamento nella previsione dei tratti funzionali delle specie vegetali, utilizzando sia satelliti che veicoli aerei senza pilota (ad es.: droni) dotati di sensori multispettrali o iperspettrali. Questi strumenti sono in grado di misurare la riflettanza di un oggetto in specifiche regioni dello spettro elettromagnetico (EM, cioè bande spettrali). I sensori multispettrali hanno solitamente da 3 a 15 bande spettrali, mentre centinaia di bande spettrali possono essere disponibili in quelli iperspettrali. L'obiettivo principale di questo progetto è testare la capacità di prevedere i tratti funzionali morfo-logici e fisiologici delle foglie sulla base della riflettanza spettrale nel visibile/vicino infrarosso (NIR) misurata con sensori multispettrali e iperspettrali montati su un drone. In quest'ottica, abbiamo allestito un esperimento controllato su 4 specie vegetali (Pinus nigra, Quercus ilex, Quercus pubescens, Fagus sylvatica) nell'Orto Botanico dell'Università di Trieste.

2.2 Stima della composizione tassonomica e funzionale della vegetazione psammofila attraverso immagini multispettrali ottenute da drone

Gli ecosistemi delle dune costiere sono ambienti dinamici fortemente impattati dai cambiamenti climatici, che hanno causato una rapida perdita di biodiversità, un aumento dell'abbondanza di specie esotiche invasive e cambiamenti nei processi di assemblaggio delle comunità. In quest’ottica, il telerilevamento ottico potrebbe rappresentare un nuovo metodo per quantificare e monitorare ad ampie scale spaziali e temporali i cambiamenti nella composizione specifica e, soprattutto, funzionale della vegetazione psammofila. Nello specifico, è possibile stimare da remoto sia singoli tratti funzionali di specie o comunità, che indici più complessi di diversità funzionale. Nel nostro laboratorio, abbiamo avviato alcuni progetti per testare la possibilità di stimare da remoto (utilizzando un drone dotato di una camera multispettrale) la composizione tassonomica e funzionale delle dune costiere. L’obiettivo principale delle nostre attività di ricerca è quello di evidenziare relazioni tra tratti funzionali finora poco studiati e la risposta spettrale di specie psammofile e di individuare i metodi più robusti per stimare la relazione tra diversità tassonomica, funzionale e spettrale delle comunità vegetali tipiche di questi ecosistemi.

2.3 Studio delle relazioni tra diversità tassonomica, funzionale e spettrale a scala regionale

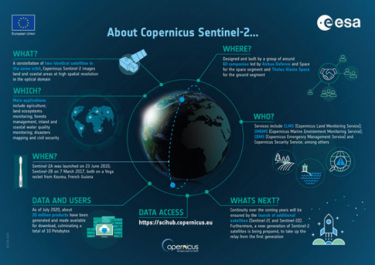

La diversità spettrale (SD), definita come la diversità dei valori di riflettanza, può essere utilizzata per stimare la diversità tassonomica della vegetazione (TD) secondo la cosiddetta “ipotesi della variabilità spettrale” (SHV). Tuttavia, relazioni contrastanti tra SD e TD sono state riscontrate in diversi studi che hanno utilizzato un'ampia gamma di sensori, metodologie e indici di diversità in habitat diversi. Infatti, molteplici fattori possono influenzare la SD, tra cui le scale spaziali e spettrali, le caratteristiche ambientali dell'area di studio, la copertura e la struttura della vegetazione o il metodo di calcolo della SD adottato. In più, un numero crescente di studi ha esplorato l'applicabilità delle tecniche di telerilevamento per quantificare la diversità funzionale (FD) della vegetazione a livello regionale in diversi ecosistemi, al fine di aumentare le nostre capacità di monitoraggio della biodiversità. I recenti progressi tecnologici e il lancio in orbita di sensori ad alta risoluzione spaziale e spettrale, hanno aumentato il potenziale dei satelliti per stimare FD da remoto. Nonostante ciò, sono necessari ulteriori ricerche e sviluppi per sviluppare adeguati metodi quantitativi per monitorare la diversità funzionale sfruttando le osservazioni satellitari. Attraverso l’analisi di immagini ottenute tramite satelliti ad alta risoluzione spaziale (World-View) e spettrale (Sentinel-2, PRISMA), nel nostro laboratorio abbiamo avviato due progetti di ricerca con l'obiettivo di: i) identificare i possibili fattori che influenzano la forza e la direzione della relazione tra SD e TD; ii) individuare i metodi più robusti per quantificare la relazione tra SD e FD.

Fonte: sito web ESA (European Space Agency, www.sentinel.esa.int)

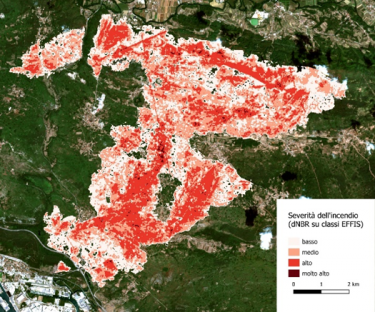

3. Utilizzo di immagini telerilevate da satellite per stimare il rischio di propagazione degli incendi nel Carso isontino

Gli incendi sono da sempre un fattore che influenza la vegetazione terrestre. Una loro eccessiva frequenza può però danneggiare gli ecosistemi portando a una perdita di biodiversità, di servizi ecosistemici nonché a un potenziale pericolo per le infrastrutture umane. I cambiamenti climatici inducono, in molte zone del pianeta, un aumento delle temperature medie e una diminuzione delle precipitazioni. Questi due fattori combinati a cambiamenti di uso del suolo possono aumentare la frequenza degli incendi. La stagione degli incendi boschivi in Europa nell'estate 2022 è stata eccezionale, in termini di estensione e numero di incendi osservati. Secondo il sistema europeo di informazione sugli incendi boschivi (EFFIS), da inizio giugno a metà agosto 2022 il numero di incendi rilevati in Europa è stato superiore alla media del periodo 2006-2021. Tra i Paesi più colpiti ci sono Francia, Spagna, Portogallo e Italia. In Italia, il Carso (Friuli-Venezia Giulia, Nord-Est) è stato tra le aree maggiormente colpite dagli incendi, che nell’arco della stagione estiva hanno danneggiato vaste aree. Il nostro gruppo di ricerca ha avviato un progetto per stimare da remoto (attraverso l’analisi delle immagini telerilevate dal satellite Sentinel-2) il rischio di propagazione degli incendi nell’area del Carso interessata dagli incendi del 2022.

Fonte: Università degli Studi di Udine

4. Monitoraggio da remoto dei sistemi agro-forestali del Friuli-Venezia Giulia

I cambiamenti climatici in corso pongono a serio rischio lo stato di salute e la produttività di diversi agro-ecosistemi a livello globale. In quest’ottica, è necessario sviluppare sistemi di monitoraggio continuo nel tempo e nello spazio per seguire lo sviluppo fenologico della vegetazione e monitorarne lo stato, identificare le colture nei campi agricoli, il loro avvicendarsi e quantificare i principali parametri biofisici indicatori del loro stato di salute e della loro produttività. Il telerilevamento è riconosciuto come uno dei metodi più efficaci per rispondere a queste esigenze. Infatti, i progressi fatti in questo campo e le risorse messe gratuitamente a disposizione dal progetto Copernicus e altri programmi, consentono di ottenere informazioni simultanee per aree di notevole dimensione, sia a scala regionale che globale. Esistono infatti diversi studi che hanno dimostrato l’efficacia del telerilevamento nel quantificare diversi parametri sia della vegetazione, legati alla crescita e alla produttività, la biomassa, il tasso di fotosintesi, gli stadi fenologici e lo stato idrico, che del suolo, come la sua temperatura e umidità. Date queste premesse, l’unità di ricerca ha avviato un progetto con la Regione Friuli-Venezia Giulia con lo scopo di sviluppare un sistema di monitoraggio in continuo del territorio regionale del Friuli-Venezia Giulia sfruttando le tecnologie innovative offerte dal telerilevamento. Lo sviluppo di tale sistema potrà offrire diverse applicazioni agro-ambientali, come l’identificazione delle colture e delle pratiche gestionali utilizzate, la stima di parametri biofisici delle colture e del suolo e potrà rappresentare uno strumento di sostegno alle analisi di adattamento dei sistemi agroforestali ai cambiamenti climatici.